Por:Walter Pengue (Argentina).

“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo».

José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote (1914)

De un extremo al otro, las Cumbres del Clima se han convertido en el escenario global donde se dirimen periódicamente por un lado, un alerta – cual un grito – tanto de científicos como de pueblos originarios por un lado y un cacareo – cual en una bolsa mercantil – de lobistas de todos los colores, representando a grandes empresas, grupos corporativos, fundaciones u ONGs del mundo rico y el mundo pobre, donde todos claman, los unos por una virtual transformación de la sociedad moderna, los otros por una transición verde, que nos llevará hacia dónde aún no sabemos.

Entre Bakú 2024 a esta Amazonia 2025, poco ha cambiado en el mundo, en todo caso empeorado. Entre una Cumbre del Clima en Baku, la capital de Azerbaiyán, históricamente reconocida como la «cuna del petróleo», que fue la primera ciudad petrolera del mundo con pozos industriales y refinerías pioneras desde la década de 1840 a Belem, capital del estado de Pará en Brasil, centro de uno de los espacios más biodiversos del planeta, hay un abismo. La matriz energética de Azerbaiyán depende casi exclusivamente del petróleo y el gas, esto es fuentes no renovables de energía, mientras que para Brasil la matriz energética es principalmente renovable, dominada por la energía hidroeléctrica, la biomasa y las fuentes eólica y solar y en menor escala por petróleo y gas, especialmente luego del descubrimiento del Presal, ubicado en aguas profundas frente a sus costas, bajo una gruesa capa de sal.

No obstante, algunos avances menores, la cuestión climática es muchísimo más profunda que discutir si renovables o no renovables y debería poner en alerta a la sociedad global, más allá de la burocracia climática. El último Reporte de la Ronda 6 del IPCC – el organismo científico rector global sobre el asunto climático – lo informa a cabalidad. En el tercer Informe, como también en su resumen ejecutivo, hemos detallado claramente sobre las necesidades de transformación y lo imprescindible de tomar medidas drásticas e innovadoras para ponerle un giro de kayak a este camino hacia el colapso climático (IPCC 2022) y, por ende, hacia la desintegración de la actual sociedad global.

Hacer la Cumbre en un lugar alejado del planeta, complicado de llegar y permanecer y centro de debates históricos sobre el desarrollo, pone al gobierno del Brasil, frente a la disyuntiva que muchos otros países hoy en día continúan teniendo, como lo es el crecer y luego desarrollarse, apoyados en sus recursos naturales, tomando a las ventajas comparativas disponibles con una esperanzada prominencia por sobre las ventajas competitivas que ellos no tienen.

En su discurso de inauguración de la COP30 en Amazonia frente a algunos de los líderes del mundo – faltó Estados Unidos, China y otros tantos países de relevancia e importancia estratégica por su impacto regional o global sobre el cambio climático – decía Guterres “La ciencia nos dice ahora que es inevitable sobrepasar temporalmente el límite de 1.5 grados, que comenzará a más tardar a principios de la década de 2030. Necesitamos un cambio de paradigma para limitar la magnitud y la duración de este sobregiro y reducirlo rápidamente…Cada fracción de grado significa más hambre, desplazamientos y pérdidas, especialmente para los menos responsables. Se trata de un fracaso moral y una negligencia mortal. Sí, las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional que se han presentado representan un avance, pero siguen estando por debajo de lo necesario…Incluso si se aplicaran plenamente, nos situarían en una trayectoria muy por encima de los 2 grados de calentamiento global. Mientras tanto, la crisis climática se acelera. Incendios forestales sin precedentes, inundaciones mortales, supertormentas… destrozando vidas, economías y décadas de progreso…Seamos claros: el límite de 1.5 °C es una línea roja para la humanidad”. Y continuó Guterres con su discurso en pro de las energías limpias y la necesidad por invertir en ellas, en un nuevo fortalecimiento por la construcción de un nuevo sistema económico, basado en tecnología, transición energética y más verde que el actual. Argumentaba que: “En 2024, los inversionistas invirtieron dos mil millones de dólares en energía limpia, 800 mil millones más que en combustibles fósiles. La energía limpia está ganando en precio, rendimiento y potencial, y ofrece soluciones para transformar nuestras economías y proteger a nuestras poblaciones. Lo que aún falta es valor político. Los combustibles fósiles siguen recibiendo enormes subsidios, dinero de los contribuyentes. Demasiadas empresas están obteniendo beneficios récord gracias a la devastación climática, con miles de millones gastados en cabildeo, engañando al público y obstaculizando el progreso. Demasiados líderes siguen cautivos de estos intereses arraigados. Demasiados países carecen de los recursos necesarios para adaptarse y se ven excluidos de la transición hacia la energía limpia” (Guterres 2025).

Pero además del dinero, es importante comprender la forma y los objetivos finales que sus usos tiene. Por ejemplo, es una realidad que los subsidios distorsivos siguen vivos y coleando. ¡Los gobiernos de los países desarrollados, destinan más de 700.000 millones de dólares anuales a subsidios agrícolas¡ (Pengue 2023). Sin embargo, muchos de estos incentivos agrícolas no lograron alcanzar los objetivos políticos esperados: mejorar el rendimiento de los cultivos, aumentar los ingresos de los agricultores y desarrollar las economías rurales. Por caso, sostienen una ineficiente agricultura en los países más desarrollados, que, por otro lado, amenazan los sistemas rurales de los países en el Sur Global. Si a los subsidios a la agricultura, sumamos los subsidios a la pesca y a los combustibles fósiles, nos encontramos con un efecto distorsivo en la economía que sólo beneficia a los grandes jugadores de la economía global, en detrimento de los países exportadores (grano, energía, alimentos) y una mayor competencia y presión sobre la naturaleza. En lugar de desalentar, la explotación y prácticas extractivistas, esto de los subsidios, parece aún promoverla más intensamente.

Un reciente informe del Banco Mundial (2023) critica cada día más los impactos y los efectos de estos subsidios distorsivos, que se direccionan especialmente además a los grandes agricultores. En el reporte se afirma que los gastos públicos directos a nivel mundial en los tres sectores mencionados alcanzan los USD 1.250 billones al año, lo que se compara con una economía grande, como la de México. Para subsidiar el consumo de combustibles fósiles, los países gastaron alrededor de seis veces el monto que prometieron movilizar al año en favor de las energías renovables y el desarrollo con bajas emisiones de carbono, en virtud del Acuerdo de París (Pengue 2024).

En el ámbito de la agricultura, los subsidios directos conducen al uso excesivo de fertilizantes que deterioran el suelo y el agua y perjudican la salud de los seres humanos. Directamente hasta 7 billones de dólares en fondos asignados son directamente perjudiciales para la biosfera y son subsidiados tanto por el sector privado como por el público (PNUMA, 2023).

Por otro lado, los subsidios a la pesca, que superan los u$s 35.000 millones al año, son factores claves que fomentan la disminución de las poblaciones de peces, las flotas pesqueras sobredimensionadas y la rentabilidad decreciente. La proteína del mar y la flota pesquera internacional, nutre la voracidad indiscriminada que no deja recuperar a las pesquerías. Dado que la proteína de origen animal que consumen más de 1.000 millones de personas pobres en el mundo proviene de la pesca, es fundamental que las pesquerías se restauren a niveles saludables (BM 2023). Un hecho que igualmente por ahora, no parece que vaya a pasar.

El crecimiento económico mundial este año no se ha detenido. Para crecer, el mundo necesita consumir recursos de base e ingentes cantidades de energía. De procedencia aún en muchos casos, de fuentes no renovables o con usos competitivos que obligan a países y regiones a priorizar en que se consume. Y en ello, nuevamente gana el mercado. La tendencia de la economía mundial en 2026 parece tampoco detenerse (Gráfico siguiente) impulsada por los países que han hecho prácticamente caso omiso de las discusiones de esta cumbre del clima. Los principales países productores de hidrocarburos o cuyas economías dependen fuertemente de ellos, de alguna forma bloquean, las posibilidades de avance a, al menos, la promoción de ajustes al consumo de combustibles fósiles en los próximos años, temiendo que ello afecte, justamente su progresivo avance en su propio PBI. China, Estados Unidos, India, Arabia Saudita, Nigeria o Rusia presionan fuertemente por no lograr avances reales en la llamada transición hacia una economía energética “verde”. Otros tantos, han cuestionado fuertemente los avances previos en los documentos de esta COP 30 Amazónica, al no ver logros sustantivos en el paso hacia fuentes más renovables como Francia, Alemania, Reino Unido o Colombia.

Tampoco se ha notado en la Cumbre, un articulado vehemente que analice, revise y proponga transformaciones reales en otro punto clave vinculado a las emisiones, la producción y el consumo, como son los sistemas alimentarios. Prácticamente la discusión se estanca y nuevamente prioriza soluciones que apoyan el incremento de la producción focalizado en grandes compañías en detrimento de otras formas de producir y hacer comida.

Es muy difícil, que 194 países que junto con la Unión Europea son miembros del Acuerdo de París de 2015, acuerden un consenso genuino, real y posible en una hoja de ruta transicional que los lleve a otra parte, bajo las pautas de consumo que el mundo de hoy está teniendo. El mundo no come, sino que devora recursos naturales renovables y no renovables. Y todo se focaliza en la discusión económica financiera.

Pareciera que estas Cumbres del Clima de las Naciones Unidas, fueran solamente un pasamanos de fondos entre economías, empresas, corporaciones, lobistas con base exclusivamente en la venta de tecnologías y productos energéticos “limpios” o sucios, entre uno u otro sector y regiones del mundo. Se combinan aquí, procesos geopolíticos, guerras comerciales y tecnológicas entre los dos colosos globales (una China creciente y un Estados Unidos declinante) y una Europa anquilosada en su mirada de mundo parada aún en el siglo XX. La perspectiva de pensar que el reto de esta nueva COP30 de Belem, es sólo comercial para descarbonizar el sistema global, pero preservando a la vez los intereses económicos de prácticamente 200 economías, me parece que es equivocada. Algo muy difícil y complejo, bajo la misma perspectiva que nos ha traído hasta aquí.

Esta nueva Cumbre Climática, emergente desde el propio corazón de la Amazonia, el pulmón del planeta que con sus ríos voladores lubrican el funcionamiento de los principales ecosistemas globales pudo haber dado registro al menos a la oportunidad por empujar a un cambio transformacional – no transicional – de la sociedad global. Pero no lo ha hecho. Quizás tampoco, porque no le es posible aislarse de todas las crisis que le aquejan. Que no son sólo las planteadas genéricamente por la ONU cuando nos habla de cambio climático, de la biodiversidad y de los plásticos. Sino que involucra especialmente y de forma contundente a las más intensas crisis bélicas, étnicas, religiosas, migratorias, populistas o de odio, que han separado al mundo como nunca antes, luego de la segunda guerra mundial.

El capitalismo es lo que es. En general quienes lo defienden a ultranza, lo vinculan a los sistemas democráticos, hoy en día cada vez más debilitados. Pero a título comercial, el sistema capitalista chino o vietnamita, funcionan tanto o más bien que el propio capitalismo libertario americano o europeo. Y el consumo crece. Y en términos materiales, sus sociedades también. La cuestión es mucho más profunda y compleja que la mera búsqueda de mitigar los impactos de la temperatura y su transición energética verde.

El argumento del renombrado escritor Yuval Harari en su último libro, Nexus (2024) sostiene una idea inquietante, resaltando que es bastante discutible que intentemos sostener la premisa del Homo sapiens, como el humano sabio. Nos dice: “…a lo largo de los últimos cien mil años, nosotros, los sapiens, hemos acumulado un poder enorme…Pero, el poder, no es sabiduría y después de cien mil años de descubrimientos, inventos y conquistas, la humanidad se ha visto abocada a una crisis existencial autoinfligida. Nos hallamos al borde de un colapso ecológico causado por el mal uso de nuestro propio poder. También nos afanamos en la creación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), que tienen el potencial de escapar de nuestro control y de esclavizarnos o aniquilarnos. Pero, lejos de que nuestra especie haya unido fuerzas para abordar estos retos existenciales, las tensiones internacionales van en aumento, la cooperación global se está haciendo más difícil, las naciones acumulan armas apocalípticas y una nueva guerra mundial no parece imposible…”.

Quizás los pueblos indígenas y las comunidades locales, basadas en otras pautas culturales, de consumo y de vinculación con la naturaleza puedan ayudar a enseñar algo. En esta Cumbre de Cambio Climático en la Amazonia, el contraste ha sido notable. Mientras más de 300 lobistas de compañías energéticas y vendedores de tecnologías se pasean prácticamente libremente por los pasillos de la COP (Sherrington y Lakhani 2025) y hasta tienen su propio pabellón – el Agrizone -, los líderes indígenas de las etnias amazónicas no logran atravesar más que las puertas de entrada a una cumbre a la que parece que no están invitados y terminan siendo golpeados y maltratados (Robinson 2025), aunque su argumento es claro: No se puede comer el dinero.

Dicen en la Cumbre de los Pueblos – encuentro paralelo a la COP de representantes populares de todo el mundo – que “Detrás del maquillaje verde y de las intenciones de “descarbonizar” la economía para evitar el colapso climático, hay nuevos negocios en ciernes, como las energías “limpias” que promueven los monocultivos para el etanol o que buscan minerales como el litio para la electrificación del transporte” (Guerrero y Parodi 2025).

Bajo un alerta y enojo importante, se destaca también que “Lo que está sucediendo en Belém no es una conferencia sobre el clima, sino una negociación de rehenes sobre el futuro del planeta, en la que quienes tienen los detonadores –los barones de la soja, los carteles de la carne, los traficantes de pesticidas– están sentados a la mesa como intermediarios honestos”, nos dice Raj Patel, autor del famoso libro “Obesos y Famélicos”.

Y entre lo prometido y lo asignado, termina también habiendo un abismo, sumado a que los intereses de los consumidores globales ricos, también parecen estar cambiando. La antigua propuesta de Yasuní ITT entre 2007 y 2013, nos recuerda lo relevante que es cumplir con los compromisos y no sólo quedarse en las promesas. Europa había comprometido ingentes cantidades de fondos para lograr sostener un reservorio natural en el Ecuador, alejado justamente del interés y afán de extracción petrolera dentro de la propia selva amazónica. Por falta de financiamiento, la propuesta terminó siendo desmantelada en el año 2013. ¿Pasará lo mismo con esta nueva promesa de fondos para el clima?

Hoy nuevamente, a través de sucesivas COPs – y esta no es la excepción – se continúa discutiendo, más intensamente ahora, la asignación de fondos para la ya famosa, transición energética. Quizás una opción genuina, sería bajar el precio de Cumbres de este estilo – focalizadas en un único eje temático y dominante – y por caso sincerar que lo que interesa aquí, es revisar negocios posibles, ahora más verdes, mientras todos bailan en la cubierta del Titanic.

El mensaje de la ciencia es importante. Pero también limitado, para enfrentar el peligro global que hemos creado. Dice el reconocido científico climático Johan Rockstrom: “El mensaje de la ciencia es, por lo tanto, claro: debemos mantenernos en 1,5 °C, pero significa que los gobiernos deben hacer mucho más. Incluso si se implementan todas las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) (planes nacionales bajo el Acuerdo Climático de París), calentaremos el planeta hasta aproximadamente 2,5 °C . Esto es un camino al desastre. La última vez que tuvimos una desviación de más de 2 °C por encima de la temperatura media global preindustrial de 14 °C fue hace más de 3 millones de años, aproximadamente diez veces más tiempo del que nuestra especie habita la Tierra. Simplemente no hay evidencia creíble de que podamos proporcionar siquiera un mínimo de condiciones de vida para todos los ciudadanos de nuestro planeta con tales niveles de calentamiento. Además, es muy improbable que el calentamiento de la Tierra se detenga «mágicamente» después de que nuestro forzamiento haya elevado las temperaturas entre 2,5 y 3 °C. Es más probable que las retroalimentaciones del sistema terrestre, al cruzar los puntos de inflexión, aumenten aún más este calentamiento” (Rockstrom 2025).

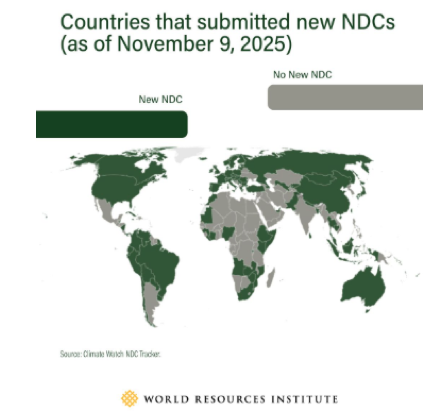

Más de 100 países, que representan más del 70% de las emisiones globales, presentaron sus nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Según el Acuerdo de París, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para 2025 debieron presentarse técnicamente en febrero. Con los datos de la precumbre (Mapa siguiente), fueron 108 países (incluida la UE y sus 27 estados miembros), los que presentaron sus reportes, cubriendo el 71 % de las emisiones mundiales. De los del G20, que se reunía también en paralelo en otra parte del mundo en los mismos días (20/11/2025), doce habían presentado sus nuevas NDC, siendo estos los mayores emisores de GEI del mundo. Pero parece que todo estuviera circunscripto a este cumplimiento, hecho que incluso con estos planes, claramente el mundo se vuelve a quedar corto.

Fuente: World Resources Institute (2025)

Mientras tanto, la Cumbre de los Pueblos (Huellas del Sur 2025), en paralelo a esta COP presenta argumentos ambiciosos, muy loables, pero prácticamente imposibles de alcanzar bajo el actual enfoque geopolítico, económico y cultural de la sociedad global. Desde confrontar las falsas soluciones de mercado, reconocer el conocimiento ancestral para enfrentar la crisis climática, delimitar y proteger las tierras indígenas y las comunidades locales, exigir una reforma agraria popular y la promoción de la agroecología para garantizar la soberanía alimentaria y combatir la concentración de la tierra, luchar contra el racismo ambiental y la construcción de ciudades justas y periferias dinámicas, promover la participación ciudadana y la gestión popular de las políticas climáticas en las ciudades hasta exigir reparaciones justas e íntegras por las pérdidas y los daños infligidos a los pueblos por proyectos de inversión destructivos, represas, minería, extracción de combustibles fósiles y desastres climáticos, encontramos un conjunto de demandas sociales genuinas y necesarias, pero imposibles de alcanzar si simplemente lo que se termina discutiendo en cumbre tras cumbre climática, es cómo distribuir el dinero. Los pueblos han dicho más que lo que los propios políticos han planteado en estas cumbres. Pero también es importante comprender que, lamentablemente las cosas están cambiando y a veces en una ola subterránea que va perdiendo el interés social frente a la crucial amenaza del cambio climático y el cambio ambiental global.

En América Latina, los riesgos son no sólo para las regiones prístinas, ni mucho menos. Son las ciudades quienes se encuentran más amenazadas y parece que muchos latinoamericanos, sus arquitectos, urbanistas y políticos, vamos felices pavimentando todo a nuestro paso. Aunque el costo de nuestras decisiones es enorme. Otro ausente relevante en esta Cumbre ha sido el pensar en otro estilo de desarrollo urbano. Especialmente cuando son las ciudades las que producen el 80 por ciento de los residuos, el 85 % por ciento de las emisiones relacionadas y los mayores consumos de agua, recursos y energía.

En un último Informe “Inhabitables” se destaca que América Latina y el Caribe enfrenta una nueva realidad climática: “temperaturas en aumento, olas de calor más frecuentes y récords históricos. El número de días extremadamente calurosos, aquellos que superan el percentil 95, van en aumento. Este cambio ya está teniendo consecuencias, la mortalidad asociada al calor creció 140 % en dos décadas, y solo en 2023 se estima que 48.000 adultos mayores murieron prematuramente por causas relacionadas con el calor” (Banco Mundial 2025). El efecto Isla de calor urbano, está intensificando el riesgo térmico en una región altamente urbanizada —con 82% de su población viviendo en ciudades para 2025— y donde millones de personas habitan viviendas precarias sin condiciones adecuadas para mantenerse frescas. “El calor mata. Puede atacar de manera repentina —a través de un golpe de calor o accidentes—, pero con mayor frecuencia su daño es silencioso: afecta el corazón, los pulmones, los riñones y otros órganos, acorta la esperanza de vida y acelera la muerte entre quienes ya son vulnerables. Solo en 2023, se estima que 48 000 personas mayores de 65 años murieron prematuramente por causas relacionadas con el calor en la región” (Banco Mundial 2025). Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM 2025) “la alarmante racha de temperaturas excepcionales continúa en 2025, y se prevé que este año se convierta en el segundo o el tercero más cálido jamás registrado. Cada uno de los últimos 11 años, de 2015 a 2025, habrá sido uno de los 11 años más cálidos desde que se inició el registro de observaciones hace 176 años, y los últimos tres serán los tres años más cálidos de los que se tiene constancia” (OMM 2025). Más allá de los discursos políticos bonitos, América Latina, con más del 80 % de su población viviendo en ciudades (Brasil y Argentina superan el 92 %) y un conjunto muy importante de ellas, malviviendo en ellas, no es la excepción. En estos países, mirar hacia sus conurbanos, garantizar las obras necesarias y promover la adaptación al cambio climático en municipios y comunidades, salvaría vidas.

La Cumbre de la COP30 finalizó nuevamente en este caso, con acuerdos mínimos que le permiten a la burocracia climática sostenerse por encima del agua, pero que ha dejado pasar cuestiones trascendentes. Los intereses corporativos – que tienen un enfoque cortoplacista y financiero – predominan sobre el común colectivo y afectan – quizás incluso, sin saberlo – la propia sostenibilidad y hasta el futuro de todos. Mucho discutido sobre impuestos al carbono, pero poco o nada, sobre la aplicación de impuestos a las transacciones financieras, que, si fuera por dinero solamente, podrían servir bastante más para ordenar el desordenado y oscuro sistema financiero internacional. La tasa Tobin quizás podría revivir.

Fondos para lograr “mantener” a perpetuidad a los bosques tropicales – ¿se logrará esto frente a la savanización de la Amazonia o el Congo? -por más de cinco mil millones de dólares, triplicar la financiación para los países del Sur Global frente a los fenómenos climáticos extremos, promover cuadruplicar los combustibles y las tecnologías sostenibles, destacando la existencia de estas tecnologías y la necesidad de implementarlas a gran escala, con la colaboración entre los estados y los grupos corporativos globales y seguir monitoreando las emisiones, parece incluso poco para quienes mantienen el articulado discursivo de bajar las temperaturas planetarias.

Es llamativo que todo se ha circunscripto a la financiarización por el cambio y al reducción tanto en la extracción como el consumo de petróleo o gas. Cuando por el otro lado, casi con la misma vehemencia son los mismos grupos de los países poderosos, con China, EE.UU. y la UE a la cabeza, los que impulsan una carrera global por acceder a tierras raras y sus tecnologías asociadas para lograr una transición energética basada en la explotación de las mismas. A pesar de ello, nuevamente todo se enmarca en una guerra comercial por el control de recursos “físicos” como las tierras raras ahora y también la tierra, el agua y las tecnologías asociadas a la producción energética. Poco o nada se discute seriamente por reducir y no seguir ampliando el metabolismo físico, hídrico y energético global.

Hace muy poco, dos Informes Mundiales, lanzados por el IPBES (2024) uno llamado Informe de la evaluación de los vínculos entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación y la salud en el contexto del cambio climático trabajó justamente identificando las complejas interrelaciones existentes entre los muy diferentes impulsores globales directos e indirectos y otro conocido como Evaluación del Cambio Transformador (IPBES 2024) que trabajó fuertemente sobre los principales aspectos que no permiten que el mundo llegue a buen puerto. Dice el Reporte “la única manera de alcanzar nuestros objetivos comunes de desarrollo es a través de un cambio transformador, una reorganización fundamental de todo el sistema tecnológico, económico y social. Para ello, debemos comprender mejor los obstáculos, pero aún más importante, las opciones de actuación que permitirán lograr un mundo más justo y sostenible”. Así como el IPCC impulsa la necesidad de cambios de dirección trascendentales, los reportes del IPBES en la misma línea, alertan sobre la gran crisis global en ciernes. Los científicos lo están alertando, dedicando miles de hora de trabajo honorífico para identificar donde están estos principales cuellos de botella. Y luego intentando – claramente con muy poco éxito – en estas Cumbres COPs, poner en manos de los políticos, más reportes y resúmenes sobre hojas de rutas que la sociedad global podría seguir, para ayudar a salvar – claramente, si estas quisieran, aunque parece que no – a las generaciones más jóvenes, incluida la actual.

Aunque parece una verdad de Perogrullo debo volver a manifestarlo enfáticamente: ¡No existe el capitalismo verde, como así tampoco jamás encontraremos un león vegano! Estamos frente a una sociedad que parece embelesada con la llegada recurrente de nuevas tecnologías y confiada en que, a través de ellas, podrá seguir consumiendo recursos, que ya se comienzan a mostrar escasos y cuyas consecuencias para el planeta pueden ser ubicables en los niveles de catástrofe. Pero esta vez, nuestra geofagia global no sólo amenaza al propio sapiens de Harari, sino a todas las otras especies y los ecosistemas que le contienen. La ciencia parece que está gritando en el vacío. Y las Cumbres, con su estilo diplomático burocrático vetusto, ya no son suficientes para el dramático momento que la humanidad – y todas las especies que tenemos en el planeta – necesita enfrentar. Es claro que la cuestión financiera, debe tener parte en la discusión y el intercambio. “El dinero no es todo, pero ¡cómo ayuda!, como resalta la conocida canción popular de Los Auténticos Decadentes (2000). Pero tampoco es suficiente ni mucho menos. A muy pocos días de los fallidos resultados de la COP Amazónica, el mundo sigue andando. Esperar llegar a 300.000 millones de dólares de inversión para 2035, es una meta que quizás se cumpla, quizás no. Nuevos bonos, además del carbono, para la biodiversidad o la resiliencia, pasan a ocupar parte de los portfolios de intercambio que hoy en día se impulsan, invirtiendo para infraestructura en la región latinoamericana o la protección de selvas permanentes. La prensa poco dice. Y la ciencia, en silencio sigue investigando y alertando. Una ciencia que, en varias partes del globo, muy lamentablemente, viene siendo desprestigiada, vilipendiada y desfinanciada, con resultados que bueno, pueden ser aún más dramáticos para los mismos que cercenan los caminos de la información. Y una ciencia que también debe auto revisarse. Y comprender que para cuestiones tan cruciales necesita del otro, de la otredad en el pensar y en el hacer. No es suficiente con una sumatoria de datos y planteamiento de escenarios. Ya sabemos lo que se nos viene. Es importante tenerlo por cierto. Pero para analizarlos desde la complejidad ambiental, desde una nueva racionalidad ambiental, al decir de nuestro querido pensador mexicano, Enrique Leff (2022), que nos lleve a pensar en lo distinto y actuar en consecuencia. La complejidad ambiental es un todo, que podríamos empezar a abordar desde el intercambio con humildad. Como se ha dicho, nunca tuvimos tantos adelantos científicos y tecnológicos. Quizás lo que nos esté faltando como sociedad global y regional, es utilizarlos con sabiduría.

Ni la ciencia sola, ni la política sola, podrán hacer mucho más. Es cierto que las equivocadas decisiones de la una, pueden impactar fuertemente sobre la otra. También lo es que, en una sociedad global dividida, lo que tenemos por delante es la derrota. Como Tomás Hobbes alguna vez repitió, “El hombre es el lobo del hombre”. Podríamos agregarle que es lobo de todas las otras especies también. Y de la tierra toda, en esta geofagia que estamos promoviendo. Quizás el sabor amargo con el que muchos regresaron de la Amazonia sirva a todos para reflexionar sobre la necesidad de escalamiento de la discusión mundial – sí, a un nivel incluso mayor que este de las COPs recurrentes y sesgadas tienen – para ponerlo en un plano aún mayor que el de la guerra que ya a muchos preocupa, pues con este tema del clima y el brutal cambio ambiental global asociado, lo que estamos perdiendo, no es una batalla – que nos dará un año más para seguir discutiendo y malgastando dinero y esfuerzos – sino la guerra contra el clima, que es en definitiva contra todos nosotros, empezando por los más desfavorecidos de la tierra.

Referencias

Auténticos decadentes (2000). El dinero no es todo, pero como ayuda. Canción popular. Autores: Mariano y Pablo Franceschelli. https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Aut%C3%A9nticos_Decadentes

Banco Mundial (2023). Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies. https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/detox-development

Banco Mundial (2025). Inhabitable: Enfrentando el calor urbano extremo en América Latina y el Caribe. https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/extreme-heat-report-in-lac

Guerrero, A. y Parodi, C. (2025). Marcha Global por el Clima: pueblos del mundo en defensa de la vida. Agencia Tierra Viva, Buenos Aires. https://agenciatierraviva.com.ar/marcha-global-por-el-clima-pueblos-del-mundo-en-defensa-de-la-vida/

Guterres, R. (2025). Esta COP debe marcar el inicio de una década de aceleración y resultados: mensaje del Secretario General de la ONU a líderes mundiales en Belém. https://unfccc.int/es/news/esta-cop-debe-marcar-el-inicio-de-una-decada-de-aceleracion-y-resultados-mensaje-del-secretario

Harari, Y. (2025). Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA. Editorial Debate. Quinta Edición. 608 páginas. Buenos Aires

Huellas del Sur (2025). Informe de la Vía Campesina. COP30 Belém: Declaración de la Cumbre de los Pueblos. https://huelladelsur.ar/2025/11/22/cop30-belem-declaracion-de-la-cumbre-de-los-pueblos/

IPBES (2024). Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrelio, C., and Obura, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. DOI: 10.5281/zenodo.13850290. https://zenodo.org/records/13850290

IPBES (2024). Thematic Assessment Report on the Underlying Causes of Biodiversity Loss and the Determinants of Transformative Change and Options for Achieving the 2050 Vision for Biodiversity. https://www.ipbes.net/transformative-change-assessment

IPCC (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/

Leff, E. (2022). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. Siglo XXI Editores. México.

OMM (2025). Organización Meteorológica Mundial. State of the Climate Update for COP30. https://wmo.int/publication-series/state-of-climate-update-cop30

Patel, R. (2008). Obesos y Famélicos. El Impacto De La Globalización En El Sistema Alimentario Mundial. Versión en español. Casa del Libro.

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

Pengue, W.A. (2023). Los subsidios a la agricultura del mundo desarrollado y sus impactos sobre América Latina. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/12/20/plumas-ncc-los-subsidios-a-la-agricultura-del-mundo-desarrollado-y-sus-impactos-sobre-america-latina/

Pengue, W.A. (2024). Subsidios distorsivos en la agricultura. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/walter-pengue/12/31/plumas-ncc-subsidios-distorsivos-en-la-agricultura-ampliando-nuestra-mirada/

Robinson, A. (2025). “Hay un estallido de protesta indígena en Belém porque estamos excluidos en la COP30”. https://www.lavanguardia.com/vida/20251117/11266651/hay-estallido-protesta-indigena-belem-excluidos-cop30.html

Rockstrom, J. (2025). Lo que la ciencia le dice a cada negociador en la COP30. https://www.linkedin.com/pulse/what-science-tells-every-negotiator-cop30-johan-rockstr%C3%B6m-gx1pf/

Sherrington, R. y N. Lakhani (2025). More than 300 big agriculture lobbyists have taken part in Cop30, investigation finds. https://www.theguardian.com/environment/2025/nov/18/big-agriculture-lobbyists-cop30-climate-summit

***

Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires. En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible. Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE). Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios. Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024). AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

- Plumas NCC | Trigo: El cereal inmigrante - febrero 24, 2026

- Plumas NCC | Lex machina vs la lex humana - febrero 24, 2026

- NCC Radio Ciencia – Emisión 351 – 23/02/2026 al 01/03/2026 – La Semana Internacional de la Ciencia une arte y tecnología - febrero 23, 2026