Por: Walter Alberto Pengue (Argentina)

“El suelo, no es un recurso. Es un organismo vivo, que también tiene, necesidades”

(Ana Primavesi, 1920-2020).

La agricultura mundial, regional y en muchos casos las nacionales y sus sistemas alimentarios asociados, se encuentran en un punto de quiebre. La propia Naciones Unidas reconoció la situación y planteó la necesidad de su transformación con una Cumbre específica realizada en el pasado 2021, con un resultado más o menos diverso en fracasos y algún éxito aleatorio.

Mucho de la situación, se inicia mirando la base misma del sistema productivo: el estado de nuestras tierras. La enorme carga de agroquímicos, fertilizantes sintéticos y las monoculturas vinculadas (soja, colza, maíz, palma) han prácticamente demolido la vida natural de nuestros suelos, convirtiéndolos en un sustrato ecológicamente inerte e infértil, que sólo se mantiene produciendo con la carga artificial, creciente y también dependiente de fertilizantes sintéticos.

Por el otro lado, el actual sistema agroalimentario con su carga de productos transformados y ultraprocesados, en lugar de nutrir, está enfermando silenciosamente a la población global. Los problemas alimentarios y su relación con enfermedades prevenibles tienen una relación directa no sólo con el cambio de hábitos en lo que comemos, sino en los contenidos que estas comidas específicamente contienen. Si bien nunca se produjeron tantos volúmenes de biomasa, convertidos en alimentos para el mercado, en paralelo, una buena parte de la población está cada día peor en su salud y malnutrida, incluso en aquellos países que son identificados como principales productores de granos y carnes (Argentina, Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica o la mismísima China actualmente). La epidemia de obesidad, hace estragos en todo el planeta. Incluso más, que la propia inseguridad alimentaria que enfrenta el mundo.

Por otra parte, a pesar de esta compleja relación de producción y consumo, existen un conjunto de oportunidades frente a la crisis alimentaria que nos permiten entrever oportunidades y caminos posibles. Y que mejoren tanto la salud humana, como la del ambiente y las del propio suelo, que es en definitiva la canasta alimentaria de la humanidad (Pengue 2023).

La ciencia conoce y va validando el importante predicamento que otros modelos productivos, mucho más amigables con la naturaleza y la sociedad, pueden llegar a representar. Y que además, permiten facilitar el funcionamiento de los suelos y los mantienen como lo que son: un organismo vivo.

Los sistemas ecoagrolimentarios (TEEB 2018), varios de ellos, basados incluso en los preceptos de la agroecología y el reconocimiento de los intangibles ambientales (Pengue 2023), constituyen una de las mejores alternativas viables para el cumplimiento a cabalidad del concepto que la propia ONU ha dado en llamar de Una Salud. Las prácticas agroecológicas, mantienen y hasta contribuyen a recuperar o restaurar suelos degradados. Basado en ello existe una enorme oportunidad de transformación para los sistemas alimentarios sostenibles – que prefiero llamar ecoagroalimentarios, al estar basados en y con preceptos de la ecología – , además de su relevancia para la recuperación de los suelos y el actual reconocimiento y necesidad de la idea de Una Salud (WHO 2023), integrando suelos, ambiente y sociedad en un solo conjunto indivisible.

La salud de los suelos es la base de todo ello. Sobre un suelo inerte, cargado de pesticidas se hace muy difícil, sino imposible trabajar la vida. Son suelos muertos que se convierten en un sustrato simplemente inerte o con escasos y limitados nutrientes.

El concepto de “suelo vivo” (FAO 2015) representa al suelo como un organismo, del cual ahora hasta podemos analizar su ADN. No es ya solamente una conjunción de elementos abióticos y bióticos que no identificamos completamente, sino que comenzamos a conocer su funcionamiento de forma integral reconociendo no ya sólo su fauna macro y meso sino a todos los microorganismos que lo componen, los exudados que se intercambian y un sinnúmero de elementos en los que antes ni siquiera pensábamos. Y comenzamos a poner en valor e importancia las interacciones entre plantas, animales, bacterias y hongos.

Un suelo vivo y sano, es el gran circulador de nutrientes y fijador de elementos imprescindibles. Un suelo sano no necesita ni aditivos ni fertilizantes sintéticos. Integrado con su entorno permite el funcionamiento perfecto de los ciclos biogeoquímicos. El inconveniente es que prácticamente ni la sociedad ni los decisores de políticas públicas comprenden a cabalidad la relevancia de los suelos ni los tienen en cuenta en sus decisiones. Es posible que esto suceda también porque el servicio ambiental que nos dan los suelos no sea percibido. ¡Y está trabajando debajo de los pies de quienes deciden! Es un intangible ambiental (Pengue 2023) difícil de considerar, más allá de la mirada convencional sobre la necesidad de nutrientes para los cultivos o como soporte de plantas o animales, pero no mucho más. Su valor es inconmensurable.

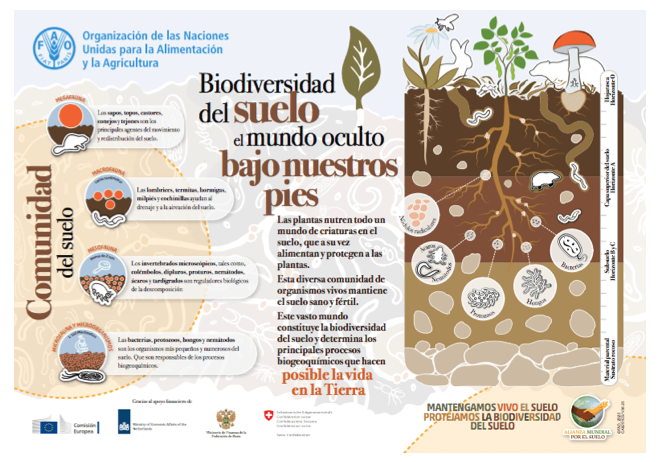

Los suelos son una reserva clave de biodiversidad mundial que abarca desde los microorganismos a la flora y la fauna (Imagen FAO 2015). Esta biodiversidad tiene una función fundamental en el respaldo a las funciones del suelo y, por tanto, a los bienes y servicios ecosistémicos asociados con los suelos. Por lo tanto, es necesario mantener la biodiversidad del suelo a fin de salvaguardar estas funciones (FAO 2015).

Imagen: FAO (2015) La biodiversidad del suelo. EL mundo oculto bajo nuestros pies.

La biodiversidad del suelo es inmensa en comparación con la biodiversidad aérea: diez gramos de suelo contienen alrededor de 10¹⁰ millones de bacterias con más de 10⁶ de especies distintas. Se estima que 360.000 especies de animales habitan en el suelo. Se cree que la biodiversidad del suelo podría representar hasta el 25 por ciento de la cantidad total de especies vivas en todo el mundo, aunque de la mayor parte de estas la diversidad sigue siendo desconocida. Más del 40 % de los organismos vivos en los ecosistemas terrestres están asociados en algún momento de su ciclo de vida con los suelos.

Las reservas de biodiversidad del suelo también representan un importante valor biológico y genético y constituyen un capital natural aprovechado económica e intensamente por la industria biotecnológica (FAO e ITPS 2015). La contribución de la biota del suelo a la salud humana ya ha sido inmensa: casi el 80 por ciento de los agentes antibacterianos aprobados entre 1983 y 1994 han tenido su origen en el suelo.

La biodiversidad del suelo es vulnerable a muchas perturbaciones humanas, incluida el cambio de uso de la tierra. El aumento de la intensidad del uso de la tierra y la pérdida asociada de materia orgánica del suelo están colocando la mayor presión sobre su biodiversidad. Es claro que la biodiversidad disminuye como resultado de la conversión de tierras naturales a la agricultura. Y por los efectos de la carga de productos químicos sobre los mismos. Sean de la agricultura, la industria o los sistemas urbanos y sus actividades vinculadas. Los animales del suelo, como lombrices, ácaros, colémbolos y hongos del suelo, son los más vulnerables al uso intensivo de la tierra.

Desde la agronomía convencional, hemos venido avanzando muchísimo en la evaluación – especialmente enfocada en el contenido de nutrientes y el estado de la materia orgánica – de la calidad de los suelos. Mucho menos y esto debe reconocerse, hemos hecho en la construcción de conocimiento científico sobre las importantes redes tróficas, los intercambios y los servicios dados y los trabajos y metodologías para evaluar – en lo posible, de una forma sencilla y económica – el funcionamiento de la vida del suelo. No obstante, cuando esto es relevante para la comprensión a cabalidad del funcionamiento integral de estos suelos, que mantienen la vida en la tierra y la nuestra propia.

Los métodos de análisis existen y se van mejorando de manera permanente. También hay que reconocer, que el diagnóstico sobre los suelos, por parte de los agricultores – especialmente para los pequeños y medianos – es bastante costoso, cuando este análisis se lo pretende realizar de forma completa.

Por ese motivo, existen algunas formas que pueden considerarse un aporte inicial para conocer el estado de salud de los suelos. Al menos el conocer este estado como una forma complementaria de los diagnósticos convencionales de suelo. Para ello, hace ya más de una década, las investigaciones sobre cromatografía de suelos impulsadas por agrónomos como Jairo Restrepo y Sebastiao Piñeiro (2011) han sido un elemento muy útil para comprender y también entender cuán sanos o no, están los suelos con los que los campesinos están trabajando. Una metodología que sigue aún siendo validada y expandida en su conocimiento por investigadores en el campo desde Brasil, Colombia, México, Chile o la Argentina, entre varios otros.

Para el trabajo de cromatografía de suelos en papel, se evalúa el estado de la salud y el funcionamiento biológico y ecológico de suelos, a partir de la lectura, la descripción y la interpretación del patrón de integración entre las llamadas 3M ó tres fases del croma de suelo: Minerales, Materia Orgánica y Microorganismos. Este proceso de cromatografía en papel, permite poner en evidencia las diferencias encontradas en suelos bajo distintas formas de manejo (Pengue y Ramos 2025).

El uso de los cromas para la interpretación de la salud de los suelos, está siendo utilizado por diferentes tipos de agricultores, desde campesinos de subsistencia a productores comerciales, ambos intentando conocer e interpretar, siquiera inicialmente qué les dicen las imágenes plasmadas en el papel. Y conocer tanto el estado nutricional como metabólico biológico de la tierra con la que el agricultor está trabajando. E incluso avanzar en procesos que en el futuro faciliten la comprensión de las interrelaciones existentes entre suelos, nutrientes, agua, biodiversidad y salud para llevarlos a una mejor interpretación de las conexiones entre todos estos indicadores, algo que la ONU también está elaborando a través de su evaluación global del Nexus (IPBES 2024).

Por ejemplo, en un estudio hecho para comparar el estado de salud de los suelos en áreas de interfase urbano-rural en la megalópolis de Buenos Aires, en la localidad de Escobar (Ver imagen al final) se compararon suelos que siguen un manejo productivo convencional sostenido por casi tres décadas de historia del lote, versus suelos productivos en recuperación bajo prácticas de manejo agroecológico durante una década, contrastados ambos contra suelos de referencia sin manejo ni actividad productiva relevante. Y en un primer resultado preliminar, se pudieron observar resultados que beneficiarían a los suelos bajo manejo agroecológico en lo concerniente tanto a su mejor performance metabólica como nutricional (Pengue y Ramos 2025). Coincidentemente estos suelos corresponden a planteos productivos de huertas bajos prácticas biodinámicas (agroecológicas) con producción comercial ofrecida bajo estos parámetros de salud nutricional y de manejo y performance ambiental.

La técnica de cromatografía en papel, puede de esta forma ser un aporte colateral al análisis y diagnóstico convencional de los suelos y contribuir inicialmente – de vital importancia para los pequeños y medianos agricultores y campesinos – a comprender cómo se encuentran sus suelos y por ende, propender a acciones para mejorarlos o recuperarlos. Además de llegar a contar con una interpretación rápida y visual de los mismos. Una nueva herramienta de soporte, más económica, que comienza a ser validada científicamente y muy útil para la interpretación integral de la salud de los suelos, tanto para agrónomos, ecólogos, biólogos como todo aquel que desee gestionar un recurso tan vital para nuestra propia supervivencia.

Análisis de cromas en papel para suelos procedentes de producciones hortícolas en el Partido de Escobar (Buenos Aires, Argentina). De izquierda a derecha: a) Croma de suelo bajo producción hortícola convencional (aproximadamente 30 años) – b) Croma de suelo bajo producción agroecológica (10 años) – c) Croma de suelo de referencia (área de borde de la zona productiva. (Proyectos UNGS El NEXUS: Identificando los vínculos entre los Recursos Naturales y los Sistemas Alimentarios y UBACYT 2023/2026 El NEXUS y la ciudad: Recursos Naturales y sistemas ecoagroalimentarios) (Fuente de la imagen: Ramos, L. (2025)).

Referencias

FAO (2015). Carta Mundial de los Suelos revisada. Junio, 2015. Roma.

FAO e ITPS (2015). Status of the World’s Soil Resources (SWSR) – Technical Summary. Food and Agriculture Organization of the United Nations and Intergovernmental Technical Panel on Soils, Roma.

IPBES (2024). Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrelio, C., and Obura, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. DOI: 10.5281/zenodo.13850290. https://zenodo.org/records/13850290

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

Pengue, W.A. y Ramos, L.M. (2025). Suelo Muerto, Suelo Vivo: De cómo la agroecología puede transformar nuestro sistema alimentario y la salud humana y ambiental. Tercer Congreso Internacional de Arte+Ciencia: Tierras. Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires. https://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2025/09/PROGRAMA_DIGITAL_CONGRESO_TIERRAS-1.pdf

Restrepo Rivera, J. y S. Pinheiro (2011). CROMATOGRAFÍA. Imágenes de vida y destrucción del suelo. Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Cali, Colombia.

TEEB (2018). Measuring what matters in agriculture and food systems. A synthesis of the results and recommendations of TEEB for Agriculture and Food’s Scientific and Economic Foundations Report. The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB). UNEP. https://www.unep.org/topics/teeb/teeb-agriculture-and-food-teebagrifood/teeb-agrifood-resources/measuring-what-matters

WHO (2023). Una sola salud. Datos y cifras. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/one-health

***

Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires. En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible. Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la ISEE. Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Actualmente es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa actualmente de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y vocal de su Consejo Directivo (2024/2026) y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios. Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024). AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

- Plumas NCC | Trigo: El cereal inmigrante - febrero 24, 2026

- Plumas NCC | Lex machina vs la lex humana - febrero 24, 2026

- NCC Radio Ciencia – Emisión 351 – 23/02/2026 al 01/03/2026 – La Semana Internacional de la Ciencia une arte y tecnología - febrero 23, 2026